湖南法治报全媒体记者 戴志杰 谭好

真实性是新闻的生命,原创性是作品的生命。在AI生成合成内容架起高效率大载荷的生产线上,如何保证人类内容创作的生命线优质无虞?就此我们对使用AI生成合成内容的部分人群作了一次定向小调查,他们是5名文字记者、5 名视频编辑、5 名老师、5 名学生、5 名律师、5 名公务人员,以及20 名随机读者。

小数据看大模型,关于使用AI写作工具进行内容创作的问题,“比较了解”和“一般了解”的人数占到八成;关于其看法,“不是AI会淘汰人,而是会用AI的人可能淘汰不会用AI的人”获票38%,“会让人越变越傻,依赖AI会养成惰性”获票33%。人们看到了AI技术应用势不可挡,但也流露出对过度依赖的隐忧。

就在本报记者完成调查、正在成稿之际,国家网信办、工信部、公安部、国家广电总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,自2025年9月1日起施行。这无异于吹响了“裁判”的哨声。凡事预则立,毕竟,眼前这AI内容狂卷而来的景象,还仅仅是AI时代的一个序幕。

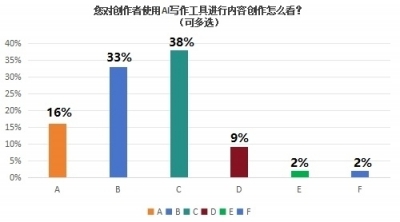

◆您对创作者使用AI写作工具进行内容创作怎么看?(可多选)

A.会让人越变越聪明,AI可以提高效率。 获票16%

B. 会让人越变越傻,依赖AI会养成惰性。 获票33%

C.不是AI会淘汰人,而是会用AI的人可能淘汰不会用AI的人。 获票38%

D. 偷着用交差好了,何必声张,嘘…… 获票9%

E. 白嫖机器写的文章能用吗? 获票2%

F. 其他。 获票2%

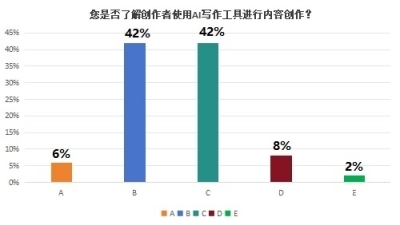

◆您是否了解创作者使用AI写作工具进行内容创作?

A.非常了解。 获票6%

B.比较了解。 获票42%

C.一般。 获票42%

D.不太了解。 获票8%

E.完全不了解。 获票2%

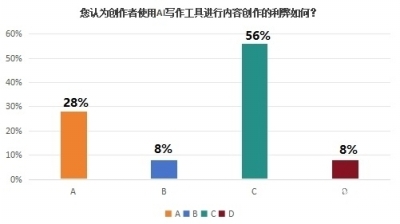

◆您认为创作者使用AI写作工具进行内容创作的利弊如何?

A.利大于弊。 获票28%

B.弊大于利。 获票8%

C.利弊相当。 获票56%

D.不清楚。 获票8%

AI暗伤:

“它可能会一本正经地犯错”

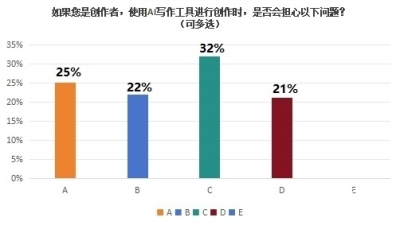

◆如果您是创作者,使用AI写作工具进行创作时,是否会担心以下问题?

A.. 被指控抄袭他人作品。 获票25%

B. 自己的作品被AI工具抄袭或滥用。 获票22%

C. 内容出现事实性错误。 获票32%

D. 著作权归属不明确。 获票21%

“AI能够快速处理、提取关键信息,自动生成新闻稿件,为我们节省了大量的时间和精力。”从事新闻媒体行业多年的老陈介绍,过去,他将一篇宣传味十足的稿件,在DeepSeek输入指令进行修改后,原文4000余字的稿件被精简为2000字左右,重点更显突出,段落小标题修改得生动许多。“有了DeepSeek的辅助,对内容创作的效率和质量的提升的确有一定的帮助。”老陈如是说。

“DeepSeek可以大大提高我们工作效率,但也要小心它会一本正经地出错!”在某媒体一次媒体技术部门组织的AI应用培训会上,授课老师提醒大家。

本报记者在撰写《机器人辅警前来报到》时,请DeepSeek先写一篇参考,几秒钟就得到一篇《湖南警用机器人上岗记》的特写。内容生动、有模有样,但一番核实求证后,获悉其引用材料中所涉市县的部分警用机器人当年都处于测试阶段,目前都已返回开发公司改进。而DeepSeek依据旧闻生成新闻,以致出现了结论性硬伤:“警用机器人早已成为街头的一道风景线”“湖南警用机器人的广泛使用……”

大三学生小茹也曾遇到过AI出错的情况。“有次为做PPT查询资料时,DeepSeek输出的‘蔡畅在1947年当选为国际民主妇联副主席’,通过互联网反复搜索验证,蔡畅其实是在1948年当选的。”小茹告诉记者,“如果没有进一步去验证的话,这种事实性错误就无法避免了。”

AI生成内容依赖数据模仿,本质是“重组已知”,而已知信息如果不完整或者时过境迁,就可能生成偏差信息,以讹传讹。“要小心AI可能会貌似正确地‘胡说八道’。我们鼓励AI辅助写作,但使用的关键是对于AI生成内容一定要逐字逐句地审核求证,杜绝任何可能出现的虚假信息。采集实时信息与现场记录是记者不可替代的责任。”一位媒体负责人说道。

AI味:

“流水线上精准切割的语法饼干”

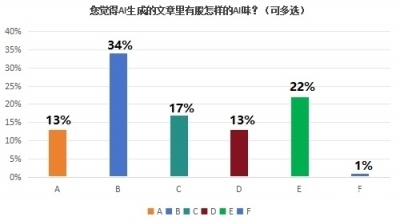

◆您觉得AI生成的文章里有股怎样的AI味?(可多选)

A. 一本正经的,不会幽默。 获票13%

B. 无所不知里暗藏破绽。 获票34%

C. 喂进去草,吐出来是草料。 获票17%

D. 说爱你的时候,假透了。 获票13%

E. 可言传,不可意会。 获票22%

F. 其他。 获票1%

办公白领可以用AI 生成各种材料,但对创作者而言,生动的原创才是创作内容的生命力源泉。喜好读书的老陈说:“AI生成内容有时就像我们形容不标准的普通话,有股‘塑料味’。”

对于AI生成的作品,老陈虽然惊叹其逻辑性和仿造能力,但还是觉得“AI的语言有时让人感觉隔了一层,缺乏耐人寻味的思想深度” 。

什么是AI味?记者询问DeepSeek获答:“AI味本质是技术发展阶段性的产物,既揭示了当前生成式AI的瓶颈(如创造性、情感真实性的不足),也为人类创作者划出了不可替代的价值锚点——那些根植于生命体验、文化基因与思想锐度的表达,仍是AI难以企及的领域。理解AI味,实则是为了更清醒地定位人机协作的边界与可能性。”让DeepSeek用一句话来形容,“AI味像是工业流水线上精准切割的语法饼干,每一块都方正规整,却尝不出小麦在风里生长的痕迹”。

DeepSeek基于“已知”的各种文风、语法用词可以仿造出各种文章,而文学源于生活的体验,灵感是思想碰撞的火花。人机之间可以分工协作:AI扩展效率边界,人类深耕思想深度。

AI权属:

谁才是真正的作者

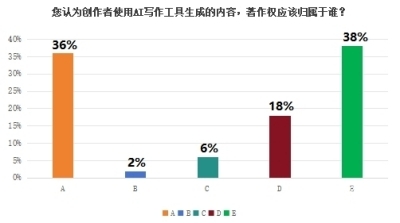

◆您认为创作者使用AI写作工具生成的内容,著作权应该归属于谁?

A. 创作者本人。 获票36%

B. 使用AI工具的平台或机构。 获票2%

C. AI工具开发者。 获票6%

D. 都不应该享有著作权。 获票18%

E. 视具体情况而定。 获票38%

AI生成合成内容让原创边界变得模糊。创作者使用AI写作工具生成的内容,著作权应该归谁?调查中选择“视情况而定”的有38%,选择“创作者本人”有36%。

审理了我省首例AI合成视频版权案的法官,长沙市开福区法院马栏山法庭党支部书记李漫认为,AI生成文章是否享有著作权,需要考虑用户协议等权属约定,同时取决于用户个人对生成过程的控制与投入。若存在显著智力贡献(如输入内容的筛选、设置等),用户可能被认定为著作权人。

关于AI开发者的权益,国家“双千计划”法学专家、芙蓉律师事务所主任陈平凡表示,根据著作权法第十一条规定, 因AI开发者在算法研发、数据训练等方面做出了贡献,可以通过专利制度、商业秘密保护等方式来保护AI开发者的权益。

对作者原创作品通过AI工具进行修改后,是否会构成著作权侵权呢?陈平凡认为,需根据具体情况进行判断。根据著作权法第十条规定,著作权人对其作品享有署名权、修改权等权利。如果原创作者未经同意,其原创作品被AI工具修改并公开发表,可能构成对原创作者著作权的侵权。

AI标识:

监管哨声划清边界

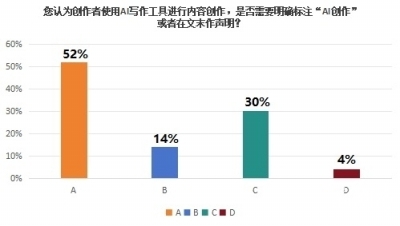

◆您认为创作者使用AI写作工具进行内容创作,是否需要明确标注“AI创作”或者在文末作声明。

A.必须明确标注或声明。 获票52%

B.无需标注或声明。 获票14%

C.视情况而定。 获票30%

D.不清楚。 获票4%

在高校,学生们利用AI工具辅助论文写作已越发普遍,一些高校教师和专家也表示担忧,除了用AI应付论文和作业外,少数学生中还出现利用AI伪造研究数据、进行实验图片编辑、替代自主设计等不当或学术不端行为。

“关于AI工具的合理使用,确实是一个值得新闻界、教育界高度关注和认真思考的问题。”湖南大众传媒职业技术学院新闻与传播学院专任教师吴琼表示,AI可以辅助学生进行资料搜集、信息整理,甚至初步的文本生成,提高写作效率。另一方面,过度依赖AI可能导致学生丧失独立思考能力、批判性思维和原创性表达,甚至引发学术不端行为。她提出,要明确监管规则,划定AI使用边界。“比如可以要求学生保留AI处理前的原始材料(如文献、数据),以备核查。老师也要提升AI素养,掌握一些识别AI生成文章的技术手段,引导学生正确使用AI工具,培养学生的独立思考能力和创新能力。”

湖南工商大学设计艺术学院党委副书记陈鑫铭告诉记者,人工智能时代,应该鼓励大学生拥抱AI,但一定要采取有效举措杜绝利用AI代写、剽窃、伪造等学术造假行为。他认为首先要保持对AI生成文章来源的警惕性,通过选择权威媒体或可信机构就能很好地解决“初筛”的问题。其次,可从法律法规层面加强治理,如出台的《互联网信息服务深度合成管理规定》等规制文件,规定AI生成内容提供者的责任,在一定程度上减少虚假信息的生成和传播。

陈鑫铭介绍,今年2月,湖南工商大学出台了《关于在学位论文等创新性成果研究中规范使用 AI 工具的规定(试行)》,对学生在学位论文等创新性成果研究过程中使用AI工具的原则与范围作出明确规定,同时对使用流程与责任也有严格规定。

从行业规范到法律监管,“裁判”的哨声已然吹响。就在记者成稿之际,国家网信办、工信部、公安部、国家广电总局联合发布《人工智能生成合成内容标识办法》,自2025年9月1日起施行。人工智能生成合成内容添加标识将成为强制要求。可溯源的标识,不仅将成为著作权争议的有效参考,更将督促使用者对AI生成合成内容的真实性、合规性切实负起责任,把人工智能的管理纳入法治化框架。

AI会犯错,但不意味着要因噎废食。其实人也会犯错,而且犯得更多,但人会自我查错纠错,在错误中学习,在错误中进步。而AI的发展,也必将在不断趋利避害的过程中完成技术进化。

责编:刘冬晨

一审:刘冬晨

二审:伏志勇

三审:万朝晖

来源:湖南法治报